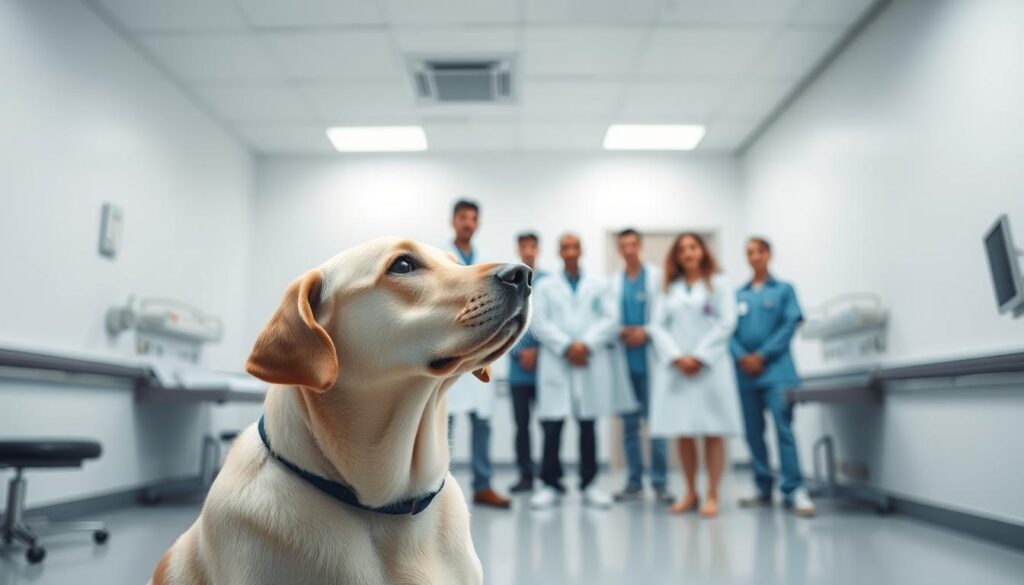

Negli ultimi decenni, la scienza ha scoperto un alleato inaspettato nella lotta contro il cancro: i nostri amici a quattro zampe. Già nel 1989, un caso clinico ha dimostrato come alcuni esemplari siano in grado di identificare malattie attraverso semplici odori.

Ma come funziona esattamente? Le cellule tumorali rilasciano particolari composti organici volatili, impercettibili per l’uomo ma rilevabili dal naso sensibile di certi animali. Questa capacità apre nuove frontiere nella diagnosi precoce.

In questo articolo esploreremo:

- Le basi scientifiche di questa straordinaria abilità

- I progressi nella ricerca medica

- Le reali applicazioni pratiche

Sebbene promettente, questo approccio presenta ancora limiti da superare. Scopriamo insieme potenzialità e sfide di un metodo che potrebbe rivoluzionare la medicina.

L’olfatto del cane: un superpotere al servizio della medicina

Dietro quel naso umido si nasconde un laboratorio chimico sofisticatissimo. I cani possiedono un sistema olfattivo che lascia senza parole anche i ricercatori più esperti. Ma come riescono a trasformare un semplice annusare in uno strumento di precisione?

Come funziona l’olfatto canino

Mentre noi esseri umani abbiamo circa 5 milioni di recettori olfattivi, i nostri amici a quattro zampe ne vantano ben 220 milioni. Numeri che fanno la differenza:

- Il loro bulbo olfattorio (l’area cerebrale che elabora gli odori) è 40 volte più sviluppato

- Riconoscono fino a 500.000 composti odorosi diversi

- Possono percepire concentrazioni infinitesimali, come una goccia in due piscine olimpiche

Confronto tra olfatto umano e canino

La superficie nasale interna dei cani è 30 volte più estesa rispetto alla nostra. Questo permette loro di:

- Identificare persone scomparse sotto metri di neve

- Scovare esplosivi o droghe nascoste in un container

- Discriminare odori con una precisione 100.000 volte superiore

Un caso emblematico? Un Riesenschnauzer non addestrato ha riconosciuto campioni biologici con il 97.5% di accuratezza. Numeri che fanno riflettere sulle potenzialità ancora inesplorate.

L’olfatto cane tumore: dalla leggenda alla scienza

Un caso clinico pubblicato su Lancet cambiò per sempre il modo di vedere il rapporto tra animali e medicina. Nel 1989, un paziente riferì che il suo compagno a quattro zampe annusava insistente un neo sulla coscia, portando alla scoperta di un melanoma in fase iniziale.

Il caso del melanoma nel 1989

Quell’episodio, documentato dalla comunità scientifica, dimostrò per la prima volta che alcune patologie rilasciano tracce olfattive identificabili. Il paziente aveva ignorato il neo, ma l’animale ne percepì l’odore caratteristico, spingendo a controlli approfonditi.

La ricerca successiva confermò: le cellule tumorali producono metaboliti unici a causa del loro metabolismo alterato. Nel melanoma, ad esempio, si riscontrano livelli anomali di particolari molecole lipidiche.

I composti organici volatili (VOC) e il cancro

Ma cosa significa? I composti organici volatili sono sostanze chimiche rilasciate nell’aria, come:

- Idrocarburi a catena corta

- Chetoni derivati dalla degradazione cellulare

- Composti nitrogenati con firme molecolari uniche

Uno studio del 1985 su carcinoma polmonare (Gordon SM) identificò oltre 50 VOC distinti. Nel cancro al seno, ad esempio, alcuni pazienti riportano un odore “metallico” caratteristico, legato a questi composti.

Questa scoperta ha aperto la strada a tecnologie avanzate. Oggi, i “nasi elettronici” replicano il principio biologico, analizzando migliaia di campioni con precisione crescente.

Studi e risultati: cosa dice la ricerca

Numerosi esperimenti hanno dimostrato l’efficacia di metodi alternativi nella diagnosi precoce. I risultati, però, variano notevolmente a seconda dei protocolli e dei campioni analizzati.

Dai primi esperimenti al trial britannico

Nel 2004, uno studio pubblicato sul BMJ testò l’identificazione del cancro alla vescica. L’accuratezza fu solo del 41%, ma aprì la strada a ricerche più sofisticate.

Il trial NHS (2015-2020) segnò un punto di svolta. Usando protocolli a doppio cieco, i cani addestrati dalla Medical Detection Dogs raggiunsero:

- 94% di rilevazione nei casi positivi

- 88% di specificità nei negativi

Limiti e contraddizioni

Non tutti gli studi concordano. Una ricerca del 2008 coinvolse 10 esemplari, ma solo 2 mostrarono prestazioni eccellenti. La variabilità nella sensibilità (13%-100%) solleva dubbi sull’affidabilità.

| Studio | Campioni | Accuratezza | Note |

|---|---|---|---|

| BMJ 2004 | Urine | 41% | Primo esperimento |

| NHS 2015-2020 | 3.000 | 94% (positivi) | Doppio cieco |

| Critiche 2017 | N/A | Variabile | 2 cani su 10 efficaci |

I costi restano un ostacolo. Analizzare 3.000 campioni con metodi tradizionali richiede risorse inferiori rispetto all’addestramento specializzato.

Perché i cani non sono ancora usati negli ospedali

Se da un lato la ricerca mostra potenzialità straordinarie, dall’altro emergono sfide pratiche non trascurabili. L’applicazione su larga scala di questo metodo diagnostico richiede il superamento di ostacoli tecnici, organizzativi ed economici.

Problemi di affidabilità e costi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce parametri rigorosi per i test diagnostici. Un metodo valido deve garantire almeno l’84% di accuratezza, con un equilibrio tra sensibilità e specificità.

Alcuni studi rivelano criticità:

- 16% di falsi positivi nella ricerca sul carcinoma polmonare (2015)

- Variabilità nelle prestazioni tra esemplari diversi

- Costi di gestione superiori alle tecnologie esistenti

Un confronto pratico? Mantenere 9 esemplari addestrati costa quanto acquistare una nuova TAC. Senza considerare la variabilità nei risultati tra un esemplare e l’altro.

La sfida dell’addestramento e della standardizzazione

Il processo di addestramento specializzato richiede mesi di lavoro intensivo. Ogni sessione deve seguire protocolli precisi per evitare distorsioni cognitive.

Un caso emblematico: durante un trial britannico, un esemplare ha sviluppato comportamenti apatici dopo settimane di ripetuti campioni negativi. Questo dimostra quanto il fattore psicologico sia cruciale.

Le principali difficoltà includono:

- Influenza inconscia degli istruttori sui risultati

- Difficoltà nel replicare condizioni identiche tra diversi centri

- Necessità di sessioni quotidiane per mantenere le competenze

Nonostante queste sfide, la ricerca continua a perfezionare il metodo, cercando di trasformare una straordinaria capacità naturale in uno strumento clinico affidabile.

Dai cani ai “nasi elettronici”: il futuro della diagnosi olfattiva

Dagli animali ai dispositivi: come la scienza sta evolvendo la diagnosi precoce. Le ricerche sui nostri amici a quattro zampe hanno aperto la strada a tecnologie avanzate, capaci di replicare quelle capacità con precisione ancora maggiore.

L’eredità degli studi sui cani

I cani hanno fornito la mappa iniziale per identificare i biomarker olfattivi. Il progetto Medical Detection Dogs (2021) ha dimostrato come il loro contributo sia fondamentale per:

- Catalogare oltre 1.000 composti organici volatili legati a diverse patologie

- Creare database utilizzabili dall’intelligenza artificiale

- Ridurre i costi degli screening di massa fino al 70%

L’intelligenza artificiale e la ricerca di biomarker

Oggi, i nasi elettronici combinano sensori avanzati con algoritmi di machine learning. Il progetto europeo BAMOD, ad esempio, integra questi sistemi per analisi rapide e non invasive.

I vantaggi? Prognosi più accurate e la possibilità di ricevere diagnosi preliminari direttamente da un’app sullo smartphone. Un sviluppo che potrebbe cambiare il volto della medicina preventiva.

Il tuo cane ti annusa insistentemente? Ecco quando preoccuparsi

Un annusare insistente può nascondere un messaggio importante. Secondo l’AIRC, anche i soggetti sani dovrebbero prestare attenzione a comportamenti insoliti del proprio animale.

Come distinguere curiosità normale da segnale d’allarme? Osserva:

– Durata: se supera settimane

– Focalizzazione: su un’area specifica

– Cambiamenti: nel comportamento abituale

Un caso reale? Un padrone ha scoperto un neo sospetto grazie all’insistenza del suo compagno. Il controllo medico ha rivelato una condizione trattabile precocemente.

Attenzione ai falsi negativi: non sempre l’assenza di segnali garantisce salute. L’AIRC raccomanda comunque controlli periodici per i soggetti sani.

Se il tuo padrone mostra comportamenti insoliti, evita allarmismi ma consulta uno specialista. La prevenzione resta l’arma migliore.

Lascia un commento